La petite histoire des mots

« Réduflation »

Georges Pop | Outre l’inflation galopante et le risque de pénurie énergétique, les consommateurs suisses, à l’instar des autres Européens, Américains ou encore Japonais, par exemple, sont aujourd’hui la cible et les victimes d’une sournoise « réduflation », le plus souvent à leur insu. Ce terme bizarre, qui ne figure encore dans aucun dictionnaire, faute d’avoir été reconnu par l’Académie, apparaît cependant toujours davantage dans la presse et surtout dans le jargon commercial ou celui du marketing.

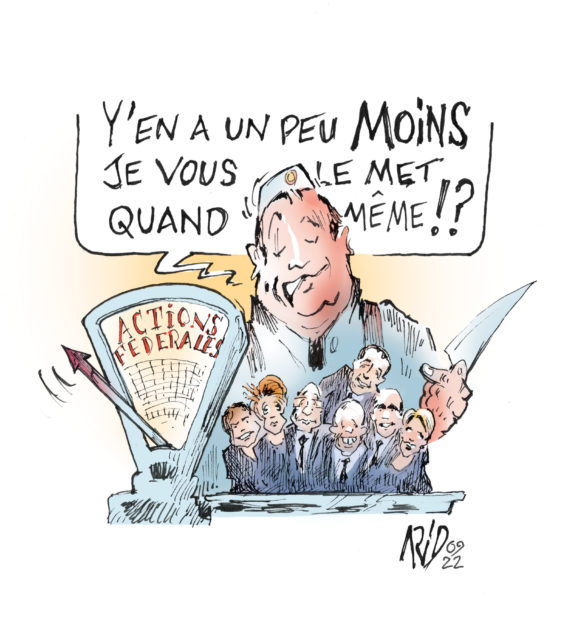

Le néologisme « réduflation » désigne un procédé de plus en plus utilisé par l’industrie agroalimentaire et les détaillants pour compenser la hausse des prix de leur propre production, en raison notamment de la flambée des coûts de l’énergie et des transports, afin de préserver, voire d’augmenter leurs marges bénéficiaires. L’astuce consiste à limiter discrètement la quantité des produits proposés. Les emballages des articles mis en vente restant inchangés, les consommateurs n’y voient que du feu.

Voici quelques exemples : un yogourt de 100 grammes passe à 80 grammes ; une plaque de chocolat pèse 5 grammes de moins ; un paquet de 17 biscuits n’en contient plus que 15 et une dizaine de feuilles sont soustraites d’un rouleau de papier hygiénique, etc. On peut certes s’en indigner, mais le procédé n’est pas illégal. Pour le moment en tout cas !

Ce procédé malin aurait pour la première fois été utilisé au Royaume-Uni dans les années 1980, dans un contexte de crise économique, avant de devenir d’un usage courant au début des années 2000. Chez les Anglo-Saxons, cette pratique a pris le nom de « shrinkflation », dérivé du verbe « to shrink » qui signifie « rétrécir ». Il a fini par être copié en français, au Canada, notamment, sous la forme « réduflation », un terme qui associe les mots « réduction » et « inflation ».

A ce jour, peu d’études statistiques ont été réalisées sur ce phénomène, sauf au Royaume-Uni où il a été constaté que les produits les plus fréquemment touchés sont le pain et les céréales, suivis par les produits hygiéniques, les sucreries sous toutes les formes, ainsi que la viande. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la « réduflation » a manifestement tendance à s’amplifier, au point que l’organisation européenne de défense des consommateurs Foodwatch s’en alarme. Elle vient de lancer une pétition à l’échelle du continent. En attendant qu’elle aboutisse, elle invite les consommateurs à éplucher les étiquettes et à scruter le prix au kilo des produits pour savoir s’ils ont augmenté, et de combien. Les réseaux sociaux se mobilisent aussi pour débusquer ces pratiques, les internautes-consommateurs utilisant ce canal pour signaler les marques qui dissimulent ainsi une hausse du prix de leurs articles.

Cette campagne citoyenne de mise au pilori qui consiste à identifier une marque pour dénoncer publiquement ses pratiques a pris, en anglais, le nom de « name and shame » (nom et honte). Il est probable qu’elle trouvera rapidement un équivalent en français.