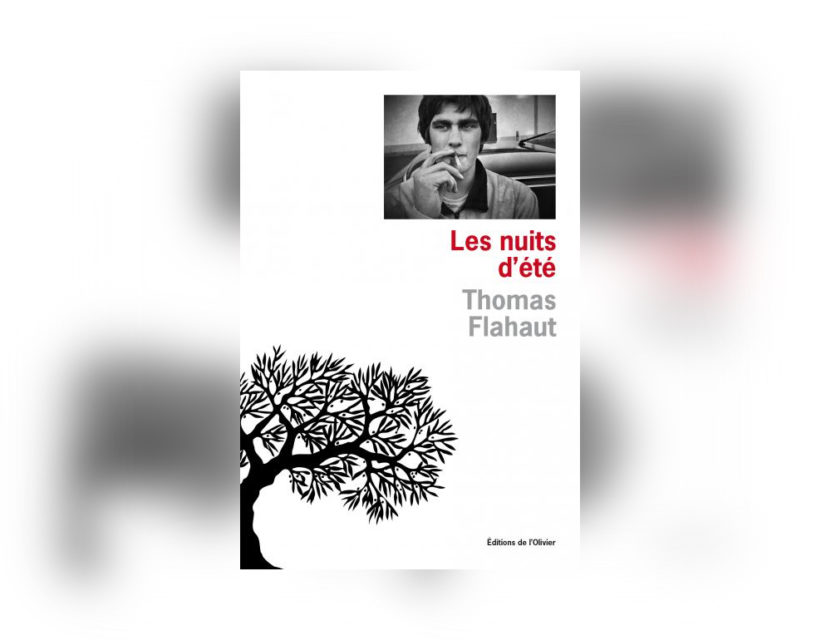

“Les nuits d’été” de Thomas Flahaut

Pierre Jeanneret | Les nuits d’été ont bien mérité le prix du Roman des Romands 2021. Ce prix a été créé en 2009, dans le but de promouvoir la littérature contemporaine en Suisse romande et de favoriser le lectorat jeune.

Le livre se situe aux Verrières dans le Haut-Doubs, commune française frontalière du canton de Neuchâtel, mais aussi à Besançon et dans tout l’arc jurassien horloger suisse. Ce n’est probablement pas un hasard si Thomas et sa sœur Louise, deux des trois personnages principaux, habitent à la rue Louis-Aragon. Le roman, par son approche sociale très documentée du milieu ouvrier, vécue par l’auteur, nous fait songer à la série du Monde Réel, où l’on trouve notamment Les cloches de Bâle et Les Beaux Quartiers.

Thomas a raté ses études à l’Université, décevant ainsi les rêves d’ascension sociale de son père. Il doit donc vivre de petits boulots, notamment un travail de nuit dans l’atelier Lacombe. Celui-ci ressemble plus à l’usine magnifiquement évoquée par Chaplin dans Les Temps modernes, où régnait encore un travail à la chaîne abrutissant. Les « ouvriers » sont désormais des « opérateurs », au service d’une machine nommée Miranda, tout aussi inhumaine. Ils sont soumis à une forme nouvelle et plus subtile d’exploitation, qui repose sur des « objectifs de production » impossibles à remplir. Leurs pères travaillaient déjà dans l’entreprise, mais ils étaient de véritables ouvriers, certes épuisés par le travail, mais aux emplois et salaires fixes, et fiers de leur condition d’« ouvriers », c’est-à-dire d’hommes qui œuvraient à quelque chose qui avait du sens. Les fils ne sont plus que des intérimaires, des employés jetables, lorsque l’usine diminue sa production, ferme ou délocalise. Ce qui se passe avec Lacombe, dont on assiste au démantèlement, et qui va déménager à Boncourt, dans le Jura suisse. Les pages où Thomas Flahaut évoque la prise de conscience des salariés et leur solidarité, face au licenciement qui les menace, sont d’une grande beauté lyrique. Ainsi que celles où l’auteur raconte un 1er août bruyant de protestation de ces frontaliers jusque devant la nouvelle usine, et la grève spontanée qui en découle. Quant à Louise, elle fait des études de sociologie à Besançon, et commence à enquêter auprès de ces frontaliers, en vue d’une thèse universitaire. Elle va vivre un émouvant mais court amour avec Mehdi, qui depuis sa sortie de l’école, n’a connu que des emplois éphémères.

Ce roman est aussi celui d’une jeunesse sans avenir, sans espérance, qui se réfugie dans le tabac, l’alcool, le shit, les rave parties improvisées, le sexe et la défonce dans de dangereuses courses à moto, dont l’une finira tragiquement. On comprend que ce thème, magnifiquement traité par l’auteur – qui a su faire siens les états d’âme et le langage, ainsi que les rites de cette jeunesse – ait profondément marqué les gymnasiens qui attribuent ce prix du Roman des Romands. Mais il interpelle en fait toutes les générations.

La Suisse, dans ce roman, ne fait pas belle figure… Elle n’apparaît que sous la forme d’un eldorado salarial largement illusoire, dans la xénophobie anti-frontaliers de ses habitants, et au travers des personnages cravatés de patrons quasi invisibles, qui décident sans états d’âme du sort de vieux ouvriers et de jeunes intérimaires sans aucune sécurité de l’emploi.

Avec Les nuits d’été, Thomas Flahaut, jeune auteur de 31 ans, signe une vaste fresque sociale, d’une rare force, qui nous change du parisianisme superficiel d’une bonne partie de la production francophone.

Il n’est pas exagéré de dire qu’avec cet opus, un grand auteur est né.