La petite histoire des mots

Tabou & Bluff

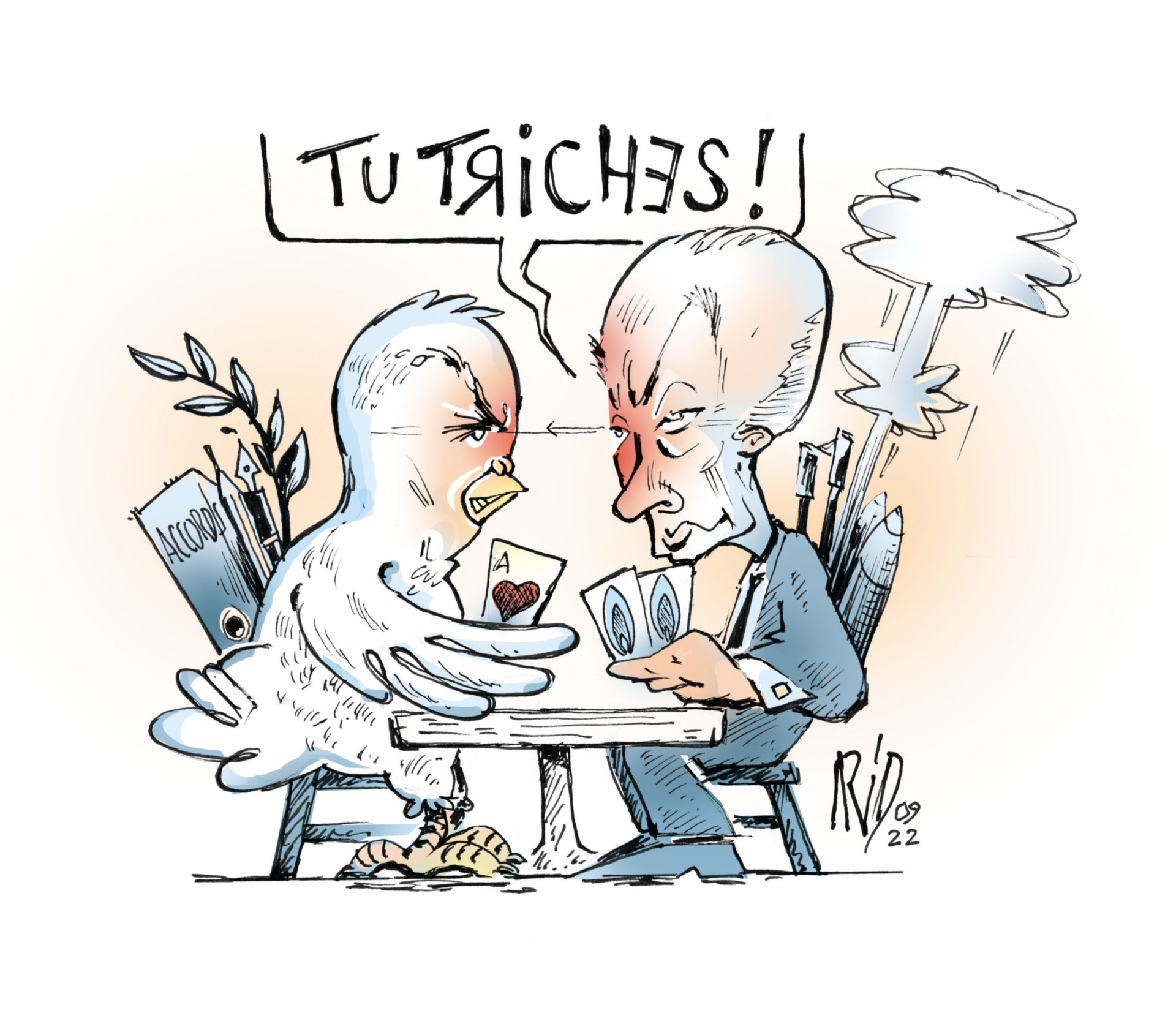

Selon nombre d’analystes, le président russe Vladimir Poutine a une nouvelle fois brisé un « tabou militaire » en brandissant la menace d’un recours aux armes nucléaires, et en affirmant que cette menace n’était pas un « bluff ».

Voilà qui nous amène d’abord au mot « tabou » qui, dans le cas présent, désigne une interdiction ayant caractère universel, voire sacré et dont la transgression est de nature à entraîner un châtiment. Ce mot est d’origine polynésienne. Il a été « importé » en Europe par le navigateur et explorateur britannique James Cook après son premier tour du monde, au cours duquel il fit escale à Tahiti, en avril 1769. On retrouve d’ailleurs le mot « tabou » dans toutes les langues de la Polynésie, sous la forme « tapu » ou « kapu » à propos d’interdits ou de comportements sacrés touchant les ancêtres, les relations sexuelles avec les femmes ou le respect du chef, et désignant ce que les profanes ne peuvent toucher sans commettre un sacrilège. En tahitien, notamment, le contraire de tabou se dit « noa », un terme qui définit ce qui est ordinaire et accessible à tous. Le polynésien « tapu » se transforma en « taboo », une fois adopté par la langue de Shakespeare, à la fin de XVIIIe siècle, puis en « tabou » lorsqu’il fut emprunté par celle de Molière, une ou deux décennies plus tard.

Dans la France laïque de la fin du XIXe siècle, le tabou devint synonyme de péché profane. Le mot fut défini par certains auteurs comme une « prohibition morale », issue des principes judéo-chrétiens. Au XXe siècle l’usage du terme « tabou » dans le langage commun finit par désigner aussi tous les sujets susceptibles de provoquer un certain malaise, même auprès d’une seule personne, et qu’il convient donc d’éviter.

Le mot « bluff », quant à lui, dans le sens d’une action visant à tromper son adversaire lors d’une partie de carte, fit son apparition en français vers le milieu du XIXe siècle, emprunté à l’anglais qui l’aurait lui-même piqué au néerlandais « bluffen » qui signifie « fanfaronner ». Le « bluff » consiste à faire croire qu’on a un jeu meilleur que celui qu’on a en réalité pour contraindre l’adversaire à l’abandon. Il existe deux types de bluff : celui, psychologique, appelé « slowpay » par les joueurs de poker qui consiste à induire les adversaires en erreur et les pousser à la faute, et un bluff « rationnel » qui repose sur un comportement volontairement incompréhensible, pour entretenir l’incertitude chez ses adversaires et les empêcher de comprendre ses intentions. C’est manifestement celui suivi par le président russe.