La petite histoire des mots

Assassin

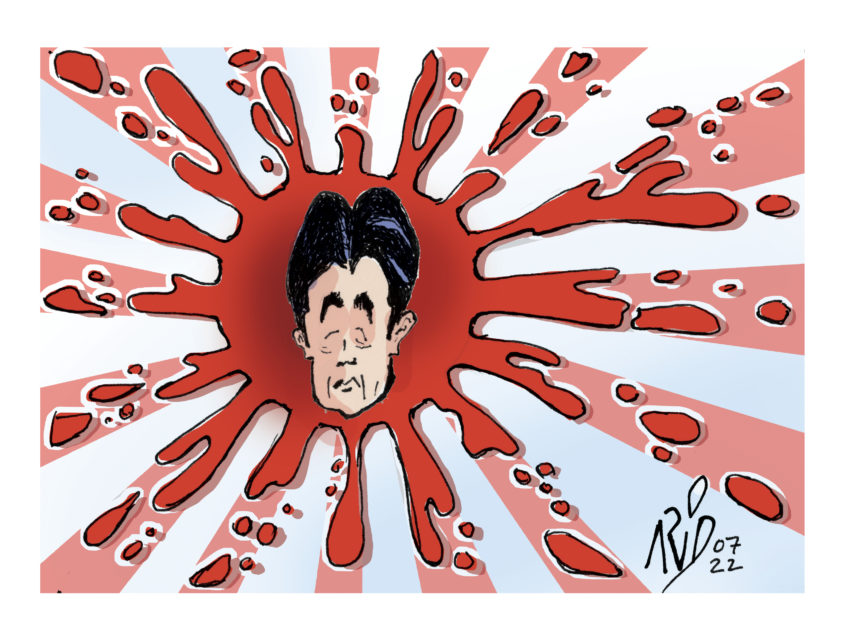

Georges Pop | L’homme qui, la semaine dernière, a mortellement blessé l’ancien premier ministre japonais Shinzo Abe est-il un meurtrier ou un assassin ? A-t-il commis un meurtre ou un assassinat ? Un grand nombre de nos contemporains, y compris dans les médias, ne font pas toujours la distinction entre ces substantifs et les utilisent indifféremment. Or, ils n’ont pas tout à fait la même signification, même si tous deux désignent un individu qui a commis un homicide.

Un « meurtrier » est une personne qui a tué quelqu’un d’autre délibérément. Mais lorsqu’il y a préméditation, il devient un « assassin ». Un assassin est donc un criminel qui a planifié à l’avance un homicide volontaire et qui l’a commis. Ce substantif ne change pas au féminin. On pourrait ainsi dire d’une femme qu’elle est l’assassin de son amant. En revanche, sous la forme d’adjectif, il peut passer au féminin pour décrire « une œillade ou une intention assassines », par exemple.

Le mot « assassin » a une longue histoire. Il nous vient d’une secte islamique du XIe siècle, la secte des Nizârites, fondée en Perse par un chef militaire chiite ismaélien, Hasan-i Sabbâh, parfois surnommé « le Vieux de la Montagne ». Il forma des combattants fanatiques dans le but de combattre les Seldjoukides, des Turcs sunnites qui occupait la Perse à cette époque. Implantée dans une grande partie du Proche-Orient, cette secte a terrorisé ses ennemis pendant plus de deux siècles en commettant des meurtres politiques, selon une méthode qui s’apparente à un attentat suicide : le tueur se glissait dans l’entourage de sa proie puis la poignardait en public, avant d’être tué à son tour par les gardes de sa victime. Au total, la secte aurait assassiné une centaine de notables ou de chefs militaires, surtout sunnites.

Quelques chrétiens croisés figurent aussi au nombre de ses cibles. Il semble que c’est le marchand et explorateur vénitien Marco Polo qui, vers la fin XIIIe siècle, a révélé aux Européens l’existence de cette secte dont les membres étaient appelés « hashashine », ce qui en arabe veut dire « consommateurs de haschich ». Selon une légende, sans doute fausse, colportée par ses ennemis, Hasan-i Sabbâh faisait boire à ses partisans une décoction à base de chanvre, pour les euphoriser afin qu’ils puissent accomplir leur mission sans états d’âme. Après avoir passé à l’italien, sous la forme « assassino » pour désigner un musulman combattant les chrétiens, le terme « assassin » a été adopté par le français dès le fin XVIe siècle pour désigner toute personne payée afin de commettre un meurtre. Le mot fut aussitôt emprunté par l’anglais, parler français étant de bon ton dans les classes dirigeantes du royaume.

Notons encore que le mot « meurtrier » est lui issu du vieux français « meurdrir » qui voulait dire « tuer », lui-même dérivé du bas francique (la langue des Francs) « murth (r) jan » qui est à l’origine de l’allemand « morden » (assassiner) et de l’anglais « murder » (meurtre). Terminons par deux citations : d’abord celle, pleine de nostalgie, du chanteur Renaud selon qui « Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants » ; celle, enfin, de l’humoriste Raymond Devos, réputé pour ses savoureux jeux de mots qui a dit : « Un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe » .