La petite histoire des mots

Alcool

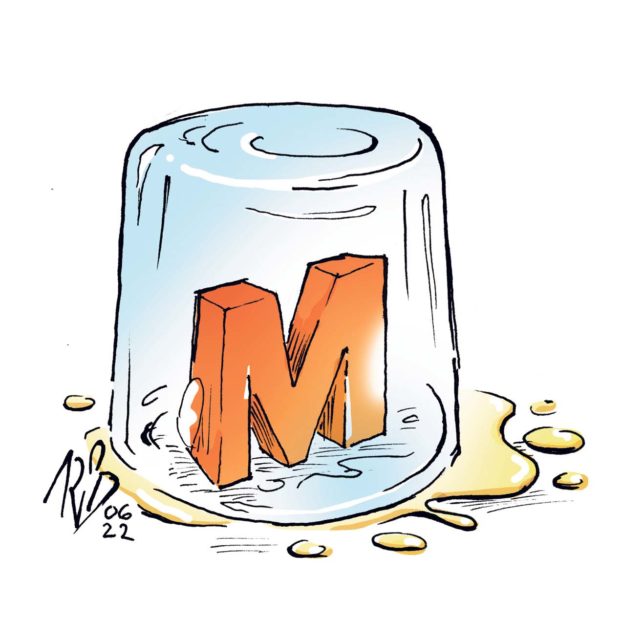

Georges Pop | La vente d’alcool restera bannie des rayons de la Migros. Les coopératrices et coopérateurs du groupe se sont massivement prononcés, la semaine dernière, pour le maintien de l’interdiction qui exclut toute vente de boissons alcoolisées dans les rayons et les restaurants du géant orange, selon la volonté de son fondateur Gottlieb Duttweiler qui voulait protéger les consommateurs contre « le tout-puissant secteur de l’alcool ».

De nos jours, le mot « alcool » s’applique à un liquide inflammable ou une boisson contenant essentiellement de l’éthanol. La plupart de nos contemporains ignore que ce terme, associé au plaisir de la dégustation, voire aux vertiges de l’ivresse, nous vient de l’arabe qui utilisait le mot « al-kuhl » pour désigner la poudre d’antimoine qui jadis entrait dans la préparation de certains remèdes. Après avoir transité par l’Espagne, alors soumise en partie aux Musulmans, ce mot, vers la fin du Moyen-Âge, fut adopté par les alchimistes européens sous la forme « alcohol » pour désigner une poudre ou un élément très fin et très pur, obtenu par sublimation, un procédé de purification par le passage d’un corps de l’état solide à l’état gazeux. La sublimation étant aussi utilisée, à l’époque, pour purger le vin afin d’obtenir de l’alcool éthylique, alors appelé « esprit-de-vin », le terme « alcohol » ou « alkool » servit aussi à désigner ce liquide, dès la fin du XVIe siècle.

C’est en 1835 que l’Académie française adopta définitivement la graphie « alcool » et que le sens de ce substantif se généralisa à toutes les boissons alcoolisées, faisant totalement disparaître le sens initial de poudre très fine. Si dans le langage courant « alcool » ne désigne que l’éthanol, en chimie organique ce même mot s’applique à toute une gamme de composés comme le méthanol, le glycol, le butanol, etc. C’est aussi au cours du XIXe siècle qu’apparurent des expressions et des mots tels qu’ « alcool à brûler », « alcool de bois », « alcoolisé » ou encore « alcoolique ».

Il est presque certain que la première boisson alcoolisée inventée sciemment par l’homme fut la bière, bien avant la domestication de la vigne. Sur le site néolithique de Göbekli Tepe, situé dans le sud de l’actuelle Turquie, une équipe d’archéologues a récemment découvert d’énormes cuves de pierre datant du Xe et du IXe millénaires av. J-C. Au fond de ces récipients, ils ont identifiés des traces d’oxalate de calcium, un sous-produit du brassage des céréales. Les chercheurs en ont conclu que ce site était une sorte de temple où les hommes préhistoriques venaient honorer leurs divinités en engloutissant des litres de bière jusqu’à l’ivresse. Selon certains paléontologues, à l’origine, nos lointains ancêtres ne seraient pas devenus agriculteurs simplement pour se nourrir, mais davantage peut-être pour se gorger de bière et se « camphrer la ruche » lors de cérémonies rituelles.

Terminons par ces deux « belles » citations du dramaturge français Georges Courteline qui ne crachait pas dans son verre : « Pour savoir qu’un verre était de trop, encore faut-il l’avoir bu » et « L’alcool tue lentement. On s’en fout. On n’est pas pressés ». Petite suggestion : Ne suivez-pas ces conseils à la lettre, à fortiori si vous prenez le volant…