La petite histoire des mots

Vache

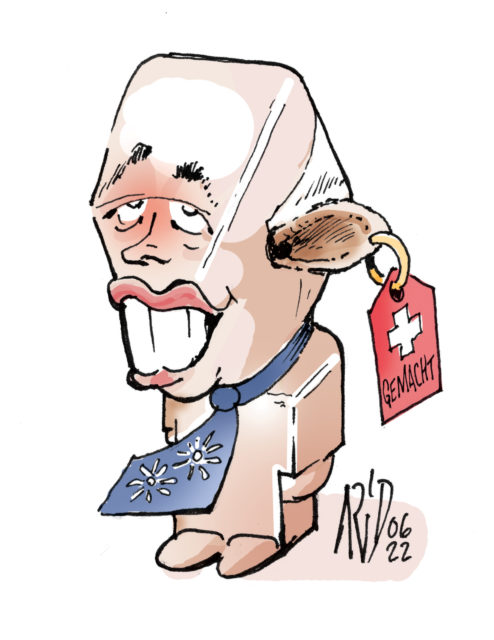

Georges Pop | Emblème de la Suisse et de son artisanat, la petite vache en bois popularisée par le conseiller fédéral Ueli Maurer, qui en exhibe fièrement une sur son bureau, possède désormais son temple : la famille de celui qui l’a créée, dans les années 1930, a inauguré la semaine dernière un hôtel-musée, à Hofstetten, dans l’Oberland bernois, là où se trouve l’atelier qui les fabrique, et où chaque visiteur peut désormais en façonner une à son propre goût. Reine de nos pâturages, la vache est devenue une icône nationale, honorée dans le cantique le « Ranz des vaches ». En 1386 déjà, lors de la bataille de Sempach, elle symbolisait les Confédérés contre le lion honni de la maison Habsbourg.

L’étymologie de « vache » n’offre aucune surprise : le mot est issu du latin « vacca » qui désignait chez les Romains la femelle du taureau. Ce substantif est avéré dès le IXe siècle dans la langue française sous diverses variantes orthographiques. Il est en revanche étonnant de constater le nombre d’expressions, souvent péjoratives, associées à la vache. Apparu il y un peu plus de cent ans, l’adverbe « vachement », par exemple, avant d’être synonyme de « très » signifiait « de manière méchante », allusion aux ruades vicieuses du bovin, notamment pendant la traite. Cette méchanceté attribuée à la vache est à l’origine d’un grand nombre d’expression, apparues souvent au cours du XIXe siècle : une personne est qualifiée de « vache » lorsqu’elle est jugée malveillante ou brutale ; « vachard » est synonyme de « très sévère » ; une « peau de vache » désigne une personne hostile et cruelle ; un « coup de pied en vache » signifie un coup en traître ; autrefois, le mot « vache » était indélicatement attribué aux femmes faciles ; de nos jours traiter une femme de « grosse vache » est une injure sexiste se référant aussi bien au physique qu’au caractère de la personne visée, etc.

D’autres expressions, plus ou moins récentes, associent le mot « vache » à des sens divers : Une « vache à lait » est une personne qu’on exploite ; les « vaches maigres » correspondent à une période de pénurie ; le « plancher des vaches » désigne la terre ferme ; « manger de la vache enragée » signifie mener une vie de privation et « pleuvoir comme une vache qui pisse » serait un dérivé de « pleurer comme une vache », expression courante jadis pour dire « larmoyer excessivement pour pas grand-chose ». L’expression « mort aux Vaches » est, quant à elle, née à la fin du XIXe siècle, après la guerre franco-allemande. Perdu par la France, ce conflit avait entrainé l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine. Les guérites des gardes-frontières allemands étaient surmontées du terme « Wache » qui signifie « garde ». Ce mot allemand a été transformé en « vache ». Par la suite, l’insulte « mort aux vaches » a visé la police avant de devenir un slogan anarchiste. Enfin l’expression « parler français comme une vache espagnole » veut dire qu’une personne s’exprime très mal dans la langue de Molière. Son origine la plus probable serait une déformation de « parler français comme un basque espagnol », au XVIIe siècle, le mot « vasce » désignant les Basques et les Gascons.

Terminons par cette citation de l’écrivain alsacien Régis Hauser : « Quand on voit ce que les pigeons ont fait sur ce banc, il faut remercier Dieu de n’avoir pas donné des ailes aux vaches ».